冬と春の境目、節分の日に食べる恵方巻きは、ここ10年ほどで恒例行事としてすっかり定着をしてきた習慣です。

スーパーや惣菜店などで、必ずこの時に貼り出されるのが「方角」です。

この方角はどういった理由があり、どんな決め方があるのでしょうか?

詳しくご説明いたします。

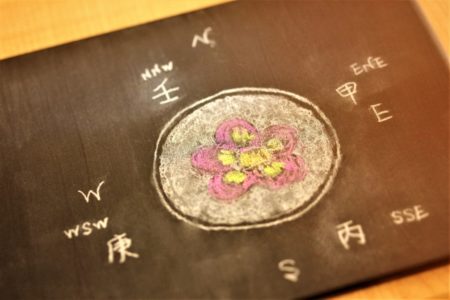

恵方巻きの方角の決め方は十干(じっかん)!

恵方巻きを食べる時に必要なのが、その年の恵方(向くべき方角)です。

この方角は、歳徳神(としとくじん・とんどさん)という美しい女神がいらっしゃる方角のことで、十干(じっかん)という考え方が基となっています。

十干(じっかん)は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸と表される10の文字のことで、恵方は5年ごとのローテーションで行われます。

つまり、方角は毎年変わっているように思えますが、実際は5つしかないのです。

たとえば「甲・己」の年は「東北東やや東」とされます。

10文字あるということは、西暦に簡単に置きかえることも可能なのです。

十干で表される24方位という方角は、現在日本で実際に使われている16方位ではないため実際のところは多少ずれています。

十干(じっかん)をもっと知ろう

十干とは、古代中国に起こった思想のひとつで、時間と空間を文字で表したものです。

最も古い文字のひとつである、殷代の甲骨文字にも記されているので、この頃には定着していた考えだと思われます。

この考えは、現在の日本でも浸透している陰陽五行説に深く関係しています。

五行とは木・火・土・金・水のことで、世の中のすべての物はこの5つの要素、五行から成り立っているとしています。

そして、五行それぞれが関係しあって、循環しているという考え方です。

さらに、この五行を陰と陽、2つの相反するものが存在している、という考えが十干なのです。

方角の調べ方

十干のルールは明確なものですが、恵方巻きを食べようと思ったけれども、方角を忘れた、といった場合、簡単に方角を知る方法としては、恵方が掲載されている暦を見たり、最近ならではの方法として、恵方をコンパスで表示される、とても便利なスマホアプリを利用する方法もあります。

自分に合ったアプリをインストールして調べてみましょう。

まとめ

歳徳神がいらっしゃる方角に向かえば、何をしても吉とされています。

せっかくの恵方巻きの習慣ですので、節分に太巻きを作った、もしくは購入してきたら、しっかりと方角を調べて、良い年になるようにお願いを込めながら食べるようにしましょう。

節分や恵方巻については下の記事もチェックしてください。

この記事が参考になったらシェアお願いします。これからも役立つ記事を書いていきます。